怎么使写字楼办公贯穿社群温度

更新日期:

在现代都市中,高楼林立的写字楼往往被视为冰冷的钢筋水泥丛林,人们匆匆进出,彼此之间缺乏交流与连接。然而,办公空间完全可以成为充满温度的社群载体,关键在于如何通过设计与运营打破隔阂,激发人与人之间的互动。从共享休息区的布置到定期活动的策划,每一个细节都能为空间注入活力。

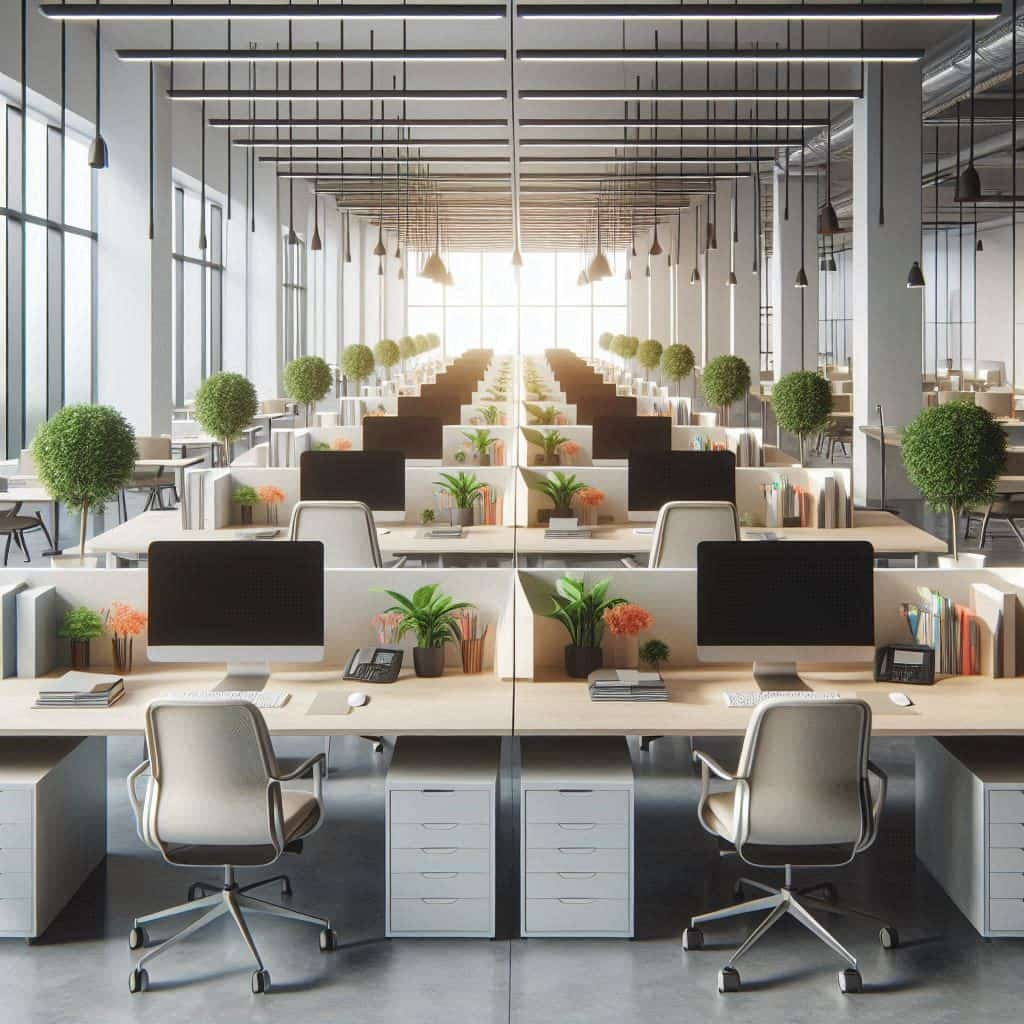

首先,物理环境的规划至关重要。传统的格子间布局容易让人产生孤立感,而开放式设计结合灵活的共享区域,则能自然促进协作与闲聊。例如,在茶水间放置长桌和高脚椅,搭配绿植与艺术装饰,可以吸引员工短暂停留,从而创造非正式交流的机会。佰富时代中心的部分楼层便采用了这种模式,通过优化动线设计,让不同公司的人员在咖啡角偶遇,逐渐形成自发性的社群氛围。

其次,有意识地策划社群活动是凝聚温度的有效方式。无论是午餐分享会、技能交换小组,还是节日主题市集,这些活动都能让办公人群从“陌生人”变为“参与者”。比如,某联合办公空间每月举办“一小时兴趣课”,由入驻企业的员工自愿担任讲师,内容从摄影技巧到理财知识不一而足。这种轻量化的互动不仅降低了社交压力,还挖掘了社群内部的多样化资源。

数字化工具同样能成为线下社群的延伸。通过专属的线上平台或社群群组,办公人群可以随时发起话题讨论、活动报名甚至二手物品交换。这种即时连接弥补了物理空间的局限,尤其适合跨楼层或跨企业的沟通。需要注意的是,线上互动应当服务于线下关系深化,而非替代面对面的真实接触。

最后,温度的维系离不开长期运营的耐心。社群的形成需要时间积累,初期可能需要通过一些小激励吸引参与,比如免费咖啡券或活动积分。但随着共同记忆的增加,成员之间会逐渐产生归属感。此时,运营方可以退居幕后,让社群进入自我驱动的良性循环——人们因为认同感而留下,又因为留下而持续贡献价值。

当写字楼不再只是工作的容器,而是承载故事与关系的场所,它的意义便超越了物理属性。无论是通过空间设计激发偶遇,还是借助活动创造共同体验,本质都在于重新定义“办公”与“社群”的边界。在这个过程中,每一处细节都可能成为温暖连接的起点。